近日,武汉科技大学理学院朱思聪副教授团队在反铁磁隧道结(AFMTJs)研究领域取得重要进展。该团队提出了一种基于自旋通道选择规则的新型模型,通过操控界面倾斜角(ITA),实现了高达109%的隧道磁电阻(TMR)效应,为反铁磁材料在下一代磁阻随机存取存储器(MRAM)中的应用开辟了新途径。相关研究成果发表于国际权威期刊《Materials Horizons》,武汉科技大学为论文第一完成单位,朱思聪副教授为通讯作者,其研究生刘宵为第一作者。

反铁磁材料因其卓越的稳定性、超快的自旋翻转速度以及对磁场的不敏感性,被认为是下一代自旋电子学器件的理想材料。然而,传统反铁磁隧道结的磁电阻效应较小,限制了其在实际应用中的潜力。朱思聪副教授团队通过理论计算和材料模拟,发现通过调整界面倾斜角可以有效控制自旋通道的隧穿距离,从而实现显著的自旋极化和巨大的TMR效应。

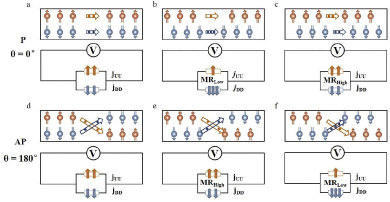

图1 电子在不同界面配置下的隧穿和散射过程(a)和(d)矩形界面、(b)和(e)梯形界面、(c)和(f)平行四边形界面

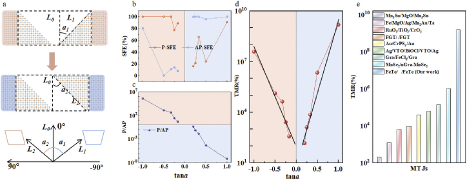

研究团队以二维反铁磁材料FeTe为研究对象,构建了具有不同界面结构的反铁磁隧道结模型。通过改变界面的几何形状,如梯形和平行四边形结构,团队成功实现了高达109%的TMR值,这一结果比传统反铁磁隧道结的TMR值高出4到5个数量级。该研究不仅从理论上验证了自旋通道选择规则的有效性,还为反铁磁材料在自旋电子学器件中的应用提供了全新的理论基础。

图2 FeTe隧道结的隧道磁阻被界面倾角调制

朱思聪副教授表示:“我们首次提出了一种结构工程方法,通过界面倾斜角这一关键参数,实现了反铁磁隧道结中自旋极化的高效调控。这种方法不仅适用于FeTe材料,还可以推广到其他具有奈尔型反铁磁特性的材料体系,具有广泛的适用性。”

这一成果不仅在理论上取得了突破,还为实验研究提供了明确的方向。团队提出的结构工程方法可以通过现有的二维材料蚀刻技术和转移技术实现,有望在未来推动反铁磁材料在高性能存储器领域的实际应用。

论文链接:

https://doi.org/10.1039/D4MH01453G